这项全面评估发现了一个分子多样化的肿瘤队列,尽管组织学、分期和分级相同。突变特征 SBS5 与高复发风险相关。

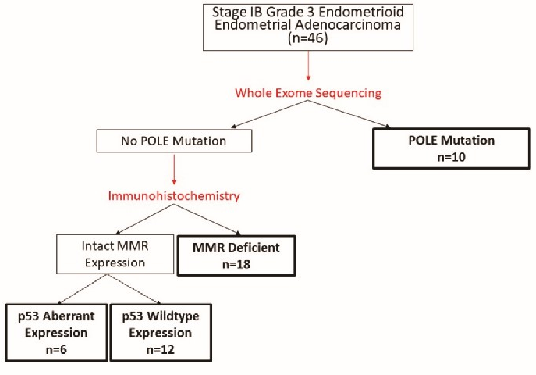

IB 期 3 级子宫内膜子宫内膜样腺癌(EEC)的治疗具有挑战性,实践各不相同。分子特征可能有助于确定分期后的辅助治疗策略。本研究旨在描述这些肿瘤的分子特征,包括 ProMisE 分类、突变特征和常见突变基因。纳入 2 个机构的 IB 期 3 级 EEC 患者。对存档的 FFPE 组织切片进行免疫组化和全外显子组测序以确定 ProMisE 分类。使用 Personal Cancer Genome Reporter 进行体细胞变异注释,并根据 COSMIC 单碱基替换突变特征生成突变特征。46 例患者接受了不同的辅助治疗。9 例患者复发(19.6%),大多数为腹外疾病(n = 5,或 55.6%)。10 例携带 POLE 突变(21.7%),18 例 MMR 缺陷(39.1%),6 例 p53 异常(13.0%),12 例 p53 野生型(26.1%)。POLE 亚组无人复发。在 38 例患者中识别了主要突变特征:17 例 SBS5 特征(44.7%)、10 例 SBS15 或 SBS44 特征(26.3%)、7 例 SBS10a 或 SBS10b 特征(18.4%)、3 例 SBS14 特征(7.9%)和 1 例 SBS40 特征(2.6%)。6 例复发患者具有 SBS5 特征。高频突变基因包括 ARID1A(n = 30,65%)、PTEN(n = 28,61%)、MUC16(n = 27,59%)和 PIK3CA(n = 25,54%)。这项全面评估发现了一个分子多样化的肿瘤队列,尽管组织学、分期和分级相同。突变特征 SBS5 与高复发风险相关。进一步完善子宫内膜癌分类可能有助于实现更精确的患者分层和个性化治疗方法。

研究背景

子宫内膜癌是发达国家最常见的妇科恶性肿瘤;然而,其管理具有显著差异。具体来说,由于不同的实践模式和结局,IB 期 3 级子宫内膜子宫内膜样腺癌(EEC)的治疗具有挑战性。深部浸润性 3 级 EEC 患者盆腔外复发的风险较高,但辅助治疗的作用仍然存在争议,策略从观察到外照射放疗(EBRT)不等。由于这种疾病的异质性,仅根据组织学对子宫内膜恶性肿瘤进行分类不足以进行风险分层和治疗。分子特征的使用最近已被纳入FIGO 2023分期。进一步明确这些分子特征对预后的影响可以指导适当的手术、放疗和全身治疗。

子宫内膜癌前瞻性分子风险分类系统(ProMisE)是一种分类系统,根据免疫组织化学(IHC)和突变分析确定四个子宫内膜癌预后组。这些亚组是:聚合酶 ε 核酸外切酶结构域突变(POLE EDM)、错配修复缺陷(MMRd)、p53 突变(p53 abn)和 p53 野生型(p53 wt)亚组。它们各自具有不同的临床和病理特征,反映了子宫内膜癌的多样化分子图谱和发病机制,覆盖各种组织学、分期和分级。例如,POLE EDM 的特征是聚合酶 ε DNA 聚合酶(POLE)核酸外切酶结构域体细胞突变和高突变率(232 × 10-6 mut/Mb)。该组预后良好,复发风险低,无论肿瘤分级如何。另一方面,p53 abn 组预后较差,突变负荷低,TP53 突变率高。通过这种方式,分子分类可以更好地对患者进行分层以进行适当的辅助治疗,防止严重的治疗不足或过度治疗。

为了更好地了解子宫内膜癌的发生发展,全外显子组测序揭示了许多与发病机制相关的基因组改变。例如,子宫内膜样癌的特征通常是 PI3K-PTEN-AKT-mTOR、RAS-MEK-ERK 和经典 WNT-β-catenin 通路的改变。导致基因组不稳定的 MMR 缺陷也通常与具有遗传和表观遗传改变的子宫内膜样腺癌有关。这种基因组改变图谱有助于更深入地了解驱动突变的作用、子宫内膜恶性肿瘤的发病机制和可靶向突变。

全基因组分析还揭示了称为突变特征的突变模式。突变过程通常涉及影响人类癌症发生发展的刺激因素,例如 DNA 损伤、环境或内源性诱变剂暴露。单碱基替换(SBS)特征由单核苷酸碱基变化的特征模式定义。到目前为止,已经确定了 96 个 SBS 特征。其他突变特征可能基于双碱基替换(DBS)、小插入和缺失(ID)或拷贝数变异(CN)。这些特征是分子足迹,可以描绘与癌症发展有关的分子途径,并最终帮助指导治疗。此外,突变特征在一些癌症中具有相关的预后意义,包括结直肠癌和多发性骨髓瘤。

在 COSMIC SBS 突变特征中,只有 11 个 SBS 特征与子宫癌相关。这些可能与提出的病因有关,但许多病因尚不清楚。SBS5 和 SBS14 特征与衰老有关。SBS10a 和 SBS10b 特征与 POLE 突变相关,产生大量体细胞突变,称为超突变。SBS15 和 SBS44 特征与微卫星不稳定性有关。SBS14 信号与共存的 POLE 突变和 DNA 错配修复缺陷有关。许多特征可能彼此关联,并且通常可以在同一样本中观察到。这些特征在子宫内膜恶性肿瘤中研究不足,有必要研究它们在妇科癌症中的临床意义。

随着基因组和分子医学的不断进步,我们团队试图更好地表征分层不佳的子宫癌队列,以改善预后指标和治疗方案。本研究旨在描述 IB 期 3 级 EEC 的分子特征,包括 ProMisE 分类、突变特征以及常见基因突变。

研究结果

总体患者人群

共纳入 46 例 FIGO 3 级 1B 期 EEC 患者:30 例来自奥斯陆大学医院(OUH),16 例来自德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心(MDACC)。两个机构的患者年龄相似(中位 67.6 vs 63.4,p = 0.196),但 BMI(中位 27.95 vs 36,p = 0.026)和种族(白人 100% vs 81%,p = 0.037)不同。所有患者均存在深部肌层浸润,80%(n = 35)存在淋巴血管间隙浸润。大多数进行了盆腔淋巴结清扫术(n = 37,80%),其中所有均转移阴性。27 例患者(58.7%)进行了主动脉旁淋巴结清扫术,均呈阴性(表 1)。

表1

大多数患者在手术后接受辅助治疗(n = 34,74%),包括阴道近距离放疗(n = 3,6.5%)、外照射放疗±近距离放疗(n = 6,13%)、全身化疗±近距离放疗(n = 22,47.8%)或化疗+外照射放疗±近距离放疗(n = 3,6.5%)。这两个机构在辅助治疗的分布上有所不同:OUH 仅对接受辅助治疗的患者使用化疗±近距离放疗(p < 0.001)。

中位随访时间为 4.76 年(范围,0.19 至 15.12 年)。中位无复发生存期(RFS)未达到。近 20% 的患者复发(n = 9),大多数为盆腔外疾病(n = 5,或 55.6%),包括肺(n = 2)、骨(n = 1)、主动脉旁淋巴结(n = 1)和肛旁区域(n = 1)。这 5 例患者中有 4 例接受了辅助化疗。只有 1 例出现阴道顶端复发,尽管接受了阴道近距离放疗。1 例患者多部位复发,伴有肺结节和盆腔肿块;这例患者没有接受任何辅助治疗。2 例患者有腹膜疾病和腹水;这 2 例患者都至少接受了全身化疗。值得注意的是,复发患者(n = 9)中有 3 例在手术时没有进行淋巴结评估。这些复发包括肺部(n = 2)和主动脉旁淋巴结(n = 1)疾病。OUH的所有复发患者(n = 4)都出现盆腔外疾病,尽管接受了辅助化疗。中位复发时间为 21.3 个月(范围,4 至 36.7 个月)。

在数据截止时,9 例复发患者中有 8 例死亡,1 例还活着,没有疾病迹象。中位 OS 未达到。在整个队列中,15 例患者(32.6%)已去世,包括:6 例(40%)死于疾病,7 例(46.7%)死于其他已知原因,2 例(13.3%)死于不明原因。中位死亡时间为 38.1 个月(范围,9.3 至 118.2 个月)。

ProMisE分类

肿瘤按 ProMisE 分子特征进行分类(表 2)。在我们的队列中,21.7%(n = 10)为 POLE 突变,39.1%(n = 18)为 MMR 缺陷,13.0%(n = 6)为异常 p53,26.1%(n = 12)为 p53 野生型(图 1)。各亚组在年龄(p = 0.44)、BMI(p = 0.13)和种族(p = 0.23)方面相似。各亚组的平均 TMB 存在显著差异:POLE EDM 为 486.2 mut/Mb,MMRd 为 100.9 mut/Mb,p53 abn 为 46.0 mut/Mb,p53 wt 亚组为 52.8 mut/Mb(p < 0.001)。各亚组间辅助治疗的使用没有差异(p = 0.94)。

表2

图1

在各亚组之间没有观察到中位 RFS 的差异(p = 0.22,图 2A)。POLE EDM 亚组无人复发。在 MMRd 亚组中,22%(n = 4)复发,所有复发均为腹外(肺 n = 2,骨 n = 1,主动脉旁淋巴结 n = 1)。这 4 例患者中有 3 例接受了辅助化疗作为其初始治疗的一部分。在 p53 abn 亚组(n = 6)中,33% 复发(n = 2):一例患者患有多灶性疾病(肺结节和盆腔肿块)且未接受任何辅助治疗,而另一例患者患有肛旁疾病并接受辅助化疗。在 p53 wt 亚组中,25% 复发(n = 3)。1 例患者出现阴道复发,这例患者接受了阴道近距离放疗。2 例患者腹膜复发,其中 1 例接受了化疗,另 1 例接受了化疗+EBRT。

图2

各亚组间的 OS 存在显著差异(p = 0.017)(图 2B);然而,并非所有患者都死于疾病(图 2C)。在 POLE EDM 亚组(n = 10)中,1 例患者(10%)死亡,但非死于癌症。在 MMRd 亚组(n = 18)中,5 例患者(27.8%)死亡,包括 2 例死于癌症,2 例死于其他原因,1 例死于不明原因。在 p53 abn 亚组(n = 6)中,3 例患者死亡(50%):1 例死于癌症,1 例死于其他原因,1 例死于不明原因。在 p53 wt 亚组(n = 12)中,6 例患者死亡(50%):3 例死于癌症,3 例死于其他原因。POLE EDM 和 MMRd 与总生存期显著较优相关,尽管治疗没有差异。总体而言,POLE EDM 或 MMRd 肿瘤患者中位 OS 未达到。

突变特征

使用全外显子组测序数据,评估每个肿瘤基于单碱基对替换的特征性突变特征。对于 8 例患者(17.3%),SNV 的总数有限,无法确定主要突变特征。在识别主要突变特征的 38 例患者中,大多数以 SBS5 特征(44.7%,n = 17)为最主要特征,10 例患者具有 SBS15 或 SBS44 特征(26.3%),7 例患者具有 SBS10a 或 SBS10b 特征(18.4%),3 例患者具有 SBS14 特征(7.9%),1 例患者具有 SBS40 特征(2.6%)(表 3)。这些亚组在年龄(p = 0.069)、BMI(p = 0.167)和种族(p = 0.289)方面相似。不同突变特征之间的平均 TMB 存在显著差异:SBS5 为 166.3 mut/Mb,SBS10a 和 SBS10b 为 329.9 mut/Mb,SBS14 为 426.2 mut/Mb,SBS15 和 SBS44 为 102.1 mut/Mb,SBS40 为 82.5 mut/Mb(p < 0.017)。各亚组间的辅助治疗无差异(p = 0.927)。

表3

对于具有 SBS5 特征的肿瘤(n = 17),2 例肿瘤属于 POLE EDM ProMisE 亚组(11.8%),6 例为 MMRd(35.3%),4 例为 p53 abn(23.5%),5 例为 p53 wt(29.4%)。6 例患者(35%)复发,包括:1 例阴道顶端复发,1 例腹膜复发和 4 例腹腔外复发(肺 n = 1,骨 n = 1,主动脉旁淋巴结 n = 1,肛旁区域 n = 1)。在复发的 6 例患者中,3 例(50%)为 MMRd,1 例(16.7%)为 p53 abn,2 例(33.3%)为 p53 wt。8 例患者死亡(47%):4 例死于癌症,3 例死于其他原因,1 例死于不明原因。

在 SBS10a 或 SBS10b 特征组(n = 7)中,6 例患者被归类为 POLE EDM(85.7%),1 例为 p53 wt(14.3%)。这些患者均未复发,只有一例患者死于癌症以外的原因。在 SBS15 或 SBS44 特征组(n = 10)中,所有患者均为 MMRd。这些患者均未复发,2 人死于癌症以外的原因。在 SBS14 特征亚组(n = 3)中,2 例患者为 POLE EDM(66.7%),1 例患者为 MMRd(33.3%)。该亚组无人复发和死亡。最后,具有 SBS40 特征的患者为 p53 wt,该患者未复发,死于癌症以外的原因。

常见基因突变

在我们的 3 级 EEC 队列中,突变频率最高的基因是 ARID1A(n = 30,65%)。其他常见的突变基因包括 PTEN(n = 28,61%)、MUC16(n = 27,59%)和 PIK3CA(n = 25,54%)。

评估了各 ProMisE 亚组中的常见突变基因(表 4a)。在 POLE EDM(n = 10)中,所有患者都有 POLE 突变和 FAT4 突变。在 MMRd 亚组(n = 18)中,只有 9 例患者(50%)有 MLH1、MLH3、MSH2、MSH6、PMS2、TGFBR2 和/或 EPCAM 突变。在 p53 abn 亚组(n = 6)中,4 例患者(66.7%)有 TP53 基因突变。在 p53 野生型亚组中没有发现其他基因共突变。

表4a

在各突变特征亚组中进行了类似的分析(表 4b)。在 SBS5 特征组中,常见的突变基因包括:ARID1A(n = 12,70.6%)、MUC16(n = 9,53.9%)和 PIK3CA(n = 9,53.9%)。在 SBS14 特征中,所有患者均具有以下突变:ARID1A、FAT4、FBXW7、MUC16、PTEN、PIK3CA、PIK3R1、JAK1、RNF43、ALK、CTNNB1 和 MSH6。2 例(66.6%)有 POLE 突变。在 SBS10a 或 SBS10b 特征中,所有患者均有 FAT4 突变,6 例(85.7%)有 POLE 突变。在 SBS15 和 SBS44 特征中,只有 5 例患者(50%)有 MLH1、MLH3、MSH2、MSH6、PMS2、TGFBR2 和/或 EPCAM 突变。对于具有 SBS40 特征的单例肿瘤,仅检测到 4 个基因突变:MYC、ALK、FAT1 和 MUC16。

表 4b

在整个患者队列中,大多数患者存在至少一个 PI3K-PTEN-AKT-mTor 通路突变(n = 42,91.3%)。RAS-MEK-ERK 通路(n = 10,21.7%)和经典 WNT-β-catenin 通路(n = 19,41.3%)突变的患者较少。

讨 论

在这项多机构转化研究中,我们通过 ProMisE 分类、突变特征和常见突变基因对 IB 期 3 级 EEC 队列进行了表征。这项全面评估发现了一个分子多样化的肿瘤队列,尽管具有相同的组织学、分期和分级。分子评估为我们的患者队列提供了更精确的预后信息,并揭示了重要的特征性发现。

尽管各 ProMisE 亚组之间的 RFS 没有差异,但观察到生存趋势。例如,POLE EDM 亚组中无人复发;此外,POLE EDM 或 MMRd 肿瘤患者中位 OS 未达到。根据 Kaplan-Meier 曲线估计,p53 wt 组的不良结局可能反映了许多患者失访,因为该组的复发率为 25%,与 MMRd 组相似,与已发表的文献一致。最终,这些趋势都没有达到统计学意义,这可能是由于每个亚组分析中的患者数量较少。

正如预期的那样,POLE EDM 和 MMRd 亚组的 TMB 较高,p53 abn 和 p53 wt 亚组的 TMB 较低。各突变特征组内的 TMB 范围很广,但这些组之间仍然具有显著差异。例如,SBS5 组的 TMB 范围为 2.9 mut/MB 至 1062.4 mut/Mb。未进行基于 TMB 的生存分析。

我们队列中的所有子宫内膜样腺癌仅符合先前描述的 11 个子宫相关突变特征中的 7 个。并非所有肿瘤都有足够的 SNV 来确定主要突变特征。总体而言,38 例肿瘤确定了主要突变特征。由于特征之间的相似性,它们被配对进行分析:SBS10a 与 SB10b 是因为它们具有共同的 POLE 突变病因,SBS15 与 SBS44 是因为它们具有共同的错配修复机制缺陷。

对于确定主要突变特征的 38 例患者,所有复发都发生在 SBS5 组内,尽管接受了一系列辅助治疗。此外,在死于疾病的患者中,所有患者均主要具有 SBS5 特征。这种突变特征的病因尚不清楚,但据推测与衰老、吸烟和核苷酸切除修复(NER)缺陷有关。大多数癌症和正常细胞的突变数量与个体的年龄相关。在我们的队列中,ProMisE 分子分类对这一组的定义不佳:所有四个亚组(POLE EDM、MMRd、p53 abn 和 p53 wt)都在 SBS5 组内观察到,提示 ProMisE 分类和突变特征可能没有重叠的分子标志物。相反,本研究表明,也许突变特征提供了进一步的精确分类--鉴于与使用 ProMisE 分类相比,所有复发都被归类在一个突变特征中。虽然突变特征在子宫内膜癌中仍然是一个研究不足的概念,但 Ashley 等人之前报道过他们的 SBS1 病例中拷贝数高和拷贝数低的子宫内膜肿瘤与衰老相关特征之间的关联。我们的研究结果为了解突变特征、患者结局和对治疗反应之间的相关性产生了额外的兴趣。

至于特定的基因突变,Blanco 等人的文献回顾发现,子宫内膜样癌中最常见的突变基因是:PTEN(>77%)、PIK3CA(53%)、PIK3R1(37%)、CTNNB1(36%)、ARID1A(35%)、K-RAS(24%)、CTCF(20%)、RPL22(12%)、TP53(11%)、FGFR2(11%)和 ARID5B(11%)。我们的队列存在惊人数量的 ARID1A(65%)和 MUC16(59%),已知 ARID1A 与子宫内膜癌的发生发展有关,而 MUC16 的血清水平通常与子宫内膜癌的预后相关。MUC16 编码蛋白 Ca125。虽然本研究未评估 Ca125 的表达,但这可以深入了解 Ca125 在子宫内膜腺癌中的分子意义,能否作为预后标志物和可能的治疗靶点。我们队列中识别的其他具有治疗意义的突变包括 BRCA1(21.7%)、BRCA2(28.3%)和 ERBB2(28.3%)突变。此外,大多数患者存在 PI3K-PTEN-AKT-mTor 通路突变,为该队列提供了可操作的靶点。了解 1B 期 3 级 EEC 的突变图谱可以利用这些突变导致的敏感性,促进靶向疗法的开发。

本研究的优势在于使用新方法探索了分子标志物。通过拓宽分子分类策略,我们识别了具有潜在预后意义的突变特征。3 级 EEC 的突变特征尚未完全描述;因此,这些结果增加了当前关于这组高度异质性肿瘤的分子多样性的文献。

本研究有局限性。存档组织的可及性将样本量限制为只有 47 例患者。小样本量限制了研究结果的普遍性,另外,我们患者群体的异质性可能会引入影响患者预后的临床变量。例如,尽管我们的大多数患者都接受了淋巴结评估,但并非所有患者都完全进行手术分期,并且分期可能不足。接受的辅助治疗类型取决于中心。此外,固有的肿瘤异质性会引入突变特征的可变性,因此需要更大的队列才能得出可靠的结论。虽然突变特征的鉴定是假设产生的,但通过体外和体内实验进行功能验证对于确定它们与肿瘤行为和治疗反应的生物学相关性至关重要。最后,测序的技术局限性也很重要:由于测序伪影、变异丰度低和突变过程的复杂性,突变的检测和表征在技术上可能具有挑战性。共存的体细胞突变、胚系变异和环境暴露的存在可能会影响突变特征分析。

本研究发现突变特征 SBS5 与高复发风险相关。虽然 ProMisE 分类是一种有用的亚型分型工具,但我们试图改进子宫内膜癌的分类,实现更精确的患者分层和个性化治疗方法。未来的研究应通过纳入更大、信息完善的患者队列、严格的功能验证和对混杂因素的全面分析来解决局限性。这将增强我们对这种侵袭性癌症亚型潜在生物学的理解,为改进诊断、预后和治疗策略铺平道路。

参考文献:

Cun HT, Bernard L, Lande KT, Lawson BC, Nesbakken AJ, Davidson B, Lindemann K, Fellman B, Sørlie T, Soliman PT, Eriksson AGZ. Comprehensive molecular characterization of early stage grade 3 endometrioid endometrial adenocarcinoma. Gynecol Oncol. 2024 Oct;189:138-145. doi: 10.1016/j.ygyno.2024.07.677. Epub 2024 Aug 9. PMID: 39126895.

不感兴趣

看过了

取消

人点赞

人收藏

打赏

不感兴趣

看过了

取消

您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!

开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!

打赏金额

认可我就打赏我~

1元 5元 10元 20元 50元 其它

打赏作者

认可我就打赏我~

扫描二维码

立即打赏给Ta吧!

温馨提示:仅支持微信支付!

已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您