复方甘菊利多卡因凝胶对喉罩置入术相关并发症的预防效果

来源:麻醉科

本文原载于《中华麻醉学杂志》 2022年第6期

喉罩是临床常用的声门上通气工具,然而喉罩置入、留置、拔除对口咽部黏膜的直接刺激及侧压伤难以完全避免,可引起术后咽喉痛、口咽黏膜炎、声音嘶哑等并发症[1,2,3]。临床采用的石蜡油、复方利多卡因乳膏等可增加喉罩表面润滑度,然而利多卡因外用制剂对于降低咽喉痛的发生作用并不明显[4,5]。复方甘菊利多卡因凝胶主要成分是盐酸利多卡因(2%)、洋甘菊花酊(20%)等[6],作为口腔外科的消炎镇痛药,不仅具有镇痛、抗炎等药理作用,还有凝胶制剂的润滑特点。本研究拟评价复方甘菊利多卡因凝胶对喉罩置入术相关并发症的预防效果。

资料与方法

本试验经本院伦理委员会批准(批件号:SSMC-202105-30),并与患者及家属沟通签署知情同意书。本研究为前瞻性、随机、对照临床试验。选择全麻喉罩通气的输尿管镜钬激光碎石术或子宫内膜息肉切除患者90例,年龄18~60岁,ASA分级Ⅰ或Ⅱ级,Mallampati气道分级为1或2级,评估为非困难气道,无喉罩及试验药物禁忌证或过敏史,近2周内无急性上呼吸道感染史或气道高反应性相关疾病病史(如哮喘)以及咳嗽、咳痰、咽喉疼等现病史,口腔或鼻腔无其他管道(如置入胃管)。术后观察期间应用甾体/非甾体抗炎药、阿片类药物、喉罩置留时间<30 min或>90 min的患者剔除本研究。采用随机数字表法将患者分为3组(n=30):石蜡油组(A组)、复方利多卡因乳膏组(B组)和复方甘菊利多卡因凝胶组(C组)。

患者入室后进行常规监测,麻醉诱导:静脉注射咪达唑仑2 mg、丙泊酚2 mg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg和舒芬太尼0.3 μg/kg。麻醉维持:TCI丙泊酚3.0~6.0 μg/ml和瑞芬太尼2.0~3.5 ng/ml(效应室浓度)。调整给药速率,维持患者术中生命体征平稳及BIS值40~50。

I型喉罩置入前按照分组分别将石蜡油、复方利多卡因乳膏或复方甘菊利多卡因凝胶均匀涂抹于喉罩前、肩、背部。麻醉诱导待肌松药完全起效置入喉罩。喉罩置入操作均由具有中级及以上职称的麻醉医生进行。术毕符合拔管指征后,拔除喉罩送麻醉恢复室观察30 min后返回病房,受试患者术后均不使用镇痛药物。

于喉罩拔除后1、6、24和48 h时记录以下指标:

①咽喉痛评分及各时段(0~1 h、>1~6 h、>6~24 h、>24~48 h)咽喉痛发生情况:采用VAS法进行评分,0分为无痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10为重度疼痛 [7] 。由2名经过培训的麻醉医生进行术后随访并记录。

②口咽黏膜炎评分及各时段口咽黏膜炎发生率:由1名耳鼻喉科医生采用"口咽检查法"和"间接喉镜检查法"检查口咽黏膜的情况,评分标准:0分为咽部黏膜无变化;1分为局部性红斑,无疼痛;2分为无疼痛的普遍性红斑,轻度疼痛的局部红斑或溃疡;3分为多发性溃疡或普遍性红斑,伴中度疼痛;4分为伴有中度至重度疼痛的普遍性红斑或溃疡 [8,9,10] 。

③声音嘶哑评分及各时段声音嘶哑发生率:由1名耳鼻喉科医生进行评价和记录,评分标准:0分为无声音嘶哑;1分为轻度声音嘶哑;2分为重度声音嘶哑;3分为由于声音嘶哑而无法说话 [11] 。

记录喉罩拔除时应激反应(呛咳、喉痉挛、躁动或干呕等)、喉罩拔除后48 h内药物相关不良反应(舌麻、吞咽困难、保护性反射受限等)发生情况,并进行相应处理。

利用Epidata 3.0建立数据库,采用SPSS 23.0软件进行分析,正态分布的计量资料以均数±标准差( ±s)表示,组间比较用单因素方差分析;计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用Kruskal-Wallis秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

因术后应用镇痛药等因素剔除6例,最终纳入84例,其中A组29例,B组28例,C组27例。3组间患者年龄、性别比例、ASA分级比例、BMI、喉罩型号、喉罩成功置入时间、喉罩置入次数、喉罩气囊体积、喉罩气囊压力及喉罩留置时间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1三组患者一般情况和喉罩置入情况各指标的比较

注:BMI为体重指数,ASA为美国麻醉医师学会 与A组比较,C组喉罩拔除后各时点咽喉痛程度及各时段咽喉痛发生率降低(P<0.05);与B组比较,C组喉罩拔除后6 h时咽喉痛程度及喉罩拔除后>1~48 h咽喉痛发生率降低(P<0.05)。见表2,表3。

表2三组患者喉罩拔除后各时点咽喉痛程度的比较(例)

表3三组患者喉罩拔除后各时段咽喉痛发生率的比较(%)

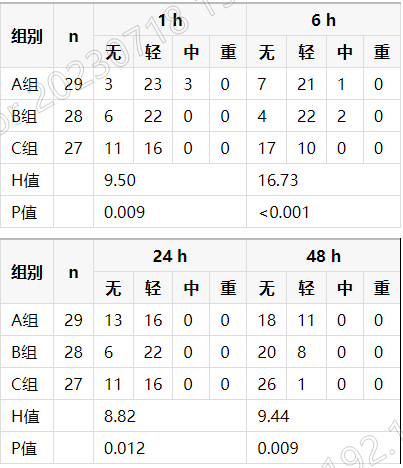

3组喉罩拔除后1 h时口咽黏膜炎评分及喉罩拔除后0~1 h口咽黏膜炎发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。与A组或B组比较,C组喉罩拔除后6、24、48 h时口咽黏膜炎评分及喉罩拔除后>1~48 h口咽黏膜炎发生率降低(P<0.05)。见表4,表5。

表4三组患者喉罩拔除后各时点口咽黏膜炎评分的比较(例)

表5三组患者喉罩拔除后各时段口咽黏膜炎发生率的比较(%)

3组喉罩拔除后各时点声音嘶哑评分、各时段声音嘶哑发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表6,表7。

表6三组患者喉罩拔除后各时点声音嘶哑评分的比较(例)

表7三组患者喉罩拔除后各时段声音嘶哑发生率的比较(%)

3组喉罩拔除时应激反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。与A组比较,B组和C组药物相关不良发应发生率升高(P<0.05);与B组比较,C组药物相关不良发应发生率降低(P>0.05)。见表8。

表8三组患者喉罩拔除时应激反应发生率和药物相关不良发应发生率的比较(%)

讨 论

研究表明,尽管使用声门上气道装置患者术后咽喉痛发生率低于使用气管导管患者,但仍高达49%[12,13]。El-Boghdadly等[14]的研究发现,使用经典LMA喉罩术后咽喉痛发生率约为2.6%~42.0%,同时也可能伴随着声音嘶哑、吞咽困难、恶心呕吐、耳痛、喉痉挛等。也有研究报道采用经典LMA喉罩患者2 h内吞咽困难发生率约为54%[15,16]。根据最小样本量计算公式,使用Gpower3.1.9.2软件计算样本量,设定检验水准0.05,检验效能0.80,计算需要最小样本量为30例左右。

麻醉时间、患者性别、喉罩型号、置入时间、置入次数、气囊体积、气囊压力均与喉罩置入相关并发症有关[17,18],本研究3组上述指标比较无明显差异;麻醉医生操作熟练程度、喉罩置入技术也与相关并发症发生有关,本研究使用二代喉罩,且所有喉罩置入术均为具有中级及以上职称的麻醉医生操作。排除了上述因素对试验结果的影响。

复方甘菊利多卡因凝胶是2%盐酸利多卡因和20%洋甘菊花酊的复方制剂,已批准用于口咽黏膜炎症性疼痛的治疗[19,20]。作为2%盐酸利多卡因凝胶制剂具有确切的表面麻醉作用,含有丰富的洋甘菊花提取物,可有效下调环氧合酶-2的转录和表达,抑制上游炎症因子前列腺素E2的生成,具有抗炎作用[21,22]。复方甘菊利多卡因凝胶还可提高损伤部位SOD的表达,减轻局部氧化应激和炎症反应。此外,复方甘菊利多卡因凝胶的洋甘菊花提取物、麝香草酚和苯扎氯铵,还具有良好的消毒杀菌作用,凝胶作为口咽局部润滑剂也较为理想[23]。本研究结果表明,C组喉罩拔除后咽喉痛程度及发生率、口咽黏膜炎评分及发生率均低于A组和B组,提示复方甘菊利多卡因凝胶可预防全麻手术喉罩通气相关的术后咽喉痛的发生;喉罩拔除后1 h时C组与B组上述评分无明显差异,可能原因为此时利多卡因表面麻醉效果仍存在,咽喉痛感受被掩盖有关。利多卡因用于健康成人的半衰期约为1.5~2 h[24]。喉罩拔除后6 h利多卡因已代谢完全,无明显表面麻醉效果作用,而洋甘菊提取物具有一定的消炎镇痛效果,一定程度上减轻了口腔黏膜炎症,进而减轻了咽喉痛的程度。3组不同时点声音嘶哑评分无明显差异,推测原因可能为喉罩置入术对声带的损伤和声音嘶哑发生率较低[25],发生声音嘶哑更可能归因于神经损伤等其他因素[26]。

本研究中C组和B组均未观察到呛咳、干呕等发生,这可能与利多卡因的表面麻醉作用有关。喉罩拔除后,B组和C组分别有12例和9例发生舌麻或吞咽困难,但48 h内C组舌麻、吞咽困难、保护性反射受限发生率低于B组,这可能与利多卡因持续的表面麻醉作用有关,复方利多卡因乳膏中表面麻醉活性成分(利多卡因2.5%,丙胺卡因2.5%)高于复方甘菊利多卡因凝胶(利多卡因2%)。

本研究局限性:纳入的患者手术类型多数为宫腔镜手术,入组患者多为女性,而女性对疼痛更为敏感,有可能会影响试验结果,试验中期分析也发现咽喉痛发生率有所偏高。本试验为小样本、单中心试验,复方甘菊利多卡因凝胶预防喉罩置入术相关并发症的效果尚有待大样本试验证实。

综上所述,复方甘菊利多卡因凝胶对喉罩置入术相关并发症有一定预防效果。

免责声明:

文中所涉及药物使用、疾病诊疗等内容仅供医学专业人士参考。

—END—

编辑:Michel.米萱

不感兴趣

看过了

取消

不感兴趣

看过了

取消

精彩评论

相关阅读

打赏

打赏

010-82736610

010-82736610

股票代码: 872612

股票代码: 872612

京公网安备 11010802020745号

京公网安备 11010802020745号