室管膜瘤能治愈吗?脑干室管膜瘤可以手术吗?

室管膜瘤是一类起源于脑室壁内室管膜上皮或脑室周围室管膜巢的肿瘤。传统的手术治疗需要切开小脑下蚓部和向侧方牵拉齿状核与球状核,由此,术后可能出现小脑性缄默综合征,严重影响治疗效果。如何提高第四脑室肿瘤的全切除率以及避免这一并发症的发生仍是神经外科面临的难题。

室管膜瘤是一类起源于脑室壁内室管膜上皮或脑室周围室管膜巢的肿瘤。该肿瘤有两个高峰期(10-15岁和40-50岁),多数位于四脑室内,少数可以跨脑室和脑实质生长,且多数呈膨胀性生长。当肿瘤较小时,显示边界清楚,信号多较均匀,T1WI呈等、低信号,T2WI呈高信号,肿瘤周边或一侧常有围绕脑脊液;肿瘤增大后可发生囊变、钙化,呈分叶状,信号不均;当肿瘤进一步增长占据四脑室后,常沿着脑脊液压力低的方向生长,经外侧孔向桥小脑角池延伸,经正中孔向枕大池延伸,形如“溶蜡状”,甚至可包绕延髓生长及沿脑脊液发生种植转移,有一定特征性;增强病灶常呈中度强化,囊变及钙化部分不强化,与Spoto GP等的报道相仿。

局限于四脑室的室管膜瘤主要应与髓母细胞瘤鉴别,室管膜瘤起源于室管膜上皮细胞,一般呈良性性质,病程缓慢,早期随体位变动肿瘤堵塞导水管,出现发作性的头痛恶心呕吐(Bruns征),晚期则呈持续性,并出现小脑损害症状。头颅MRI上肿瘤呈长T1稍长T2相信号,起源于四脑室顶或底,周围或一侧有残留脑脊液袋,当肿瘤较大时四脑室被推挤向肿瘤后方,呈横线状,常伴有囊变和钙化。髓母细胞瘤主要见于10岁以下儿童,起源于四脑室顶部,呈高度恶性,病程较短,早期即可有持续性的头痛呕吐症状及共济失调等小脑损害症状,MRI上呈长T1长T2相信号,且T2相信号较室管膜瘤强,四脑室常被推向肿瘤前方或消失,周围有一圈典型的水肿带,极少有囊变和钙化,矢状位上更能清楚显示。

目前四脑室室管膜瘤的主要治疗方法仍为手术治疗,不仅可以明确诊断,解除占位效应,同时还可以打通脑脊液循环通路。由于多数室管膜瘤恶性程度较低。故根治性手术可以获得良好治疗效果,并减少肿瘤种植转移的机会。近十年的临床研究发现,肿瘤切除越完全,患者生存时间越长。另据研究表明,术后复发常发生在肿瘤生长点局部,与肿瘤残留密切相关。以上研究进一步说明根治性手术是防止术后复发的决定性因素。并发症主要与脑干和小脑的损伤有关,但随着显微神经外科的广泛应用,目前其手术治疗的死亡率小于13%。

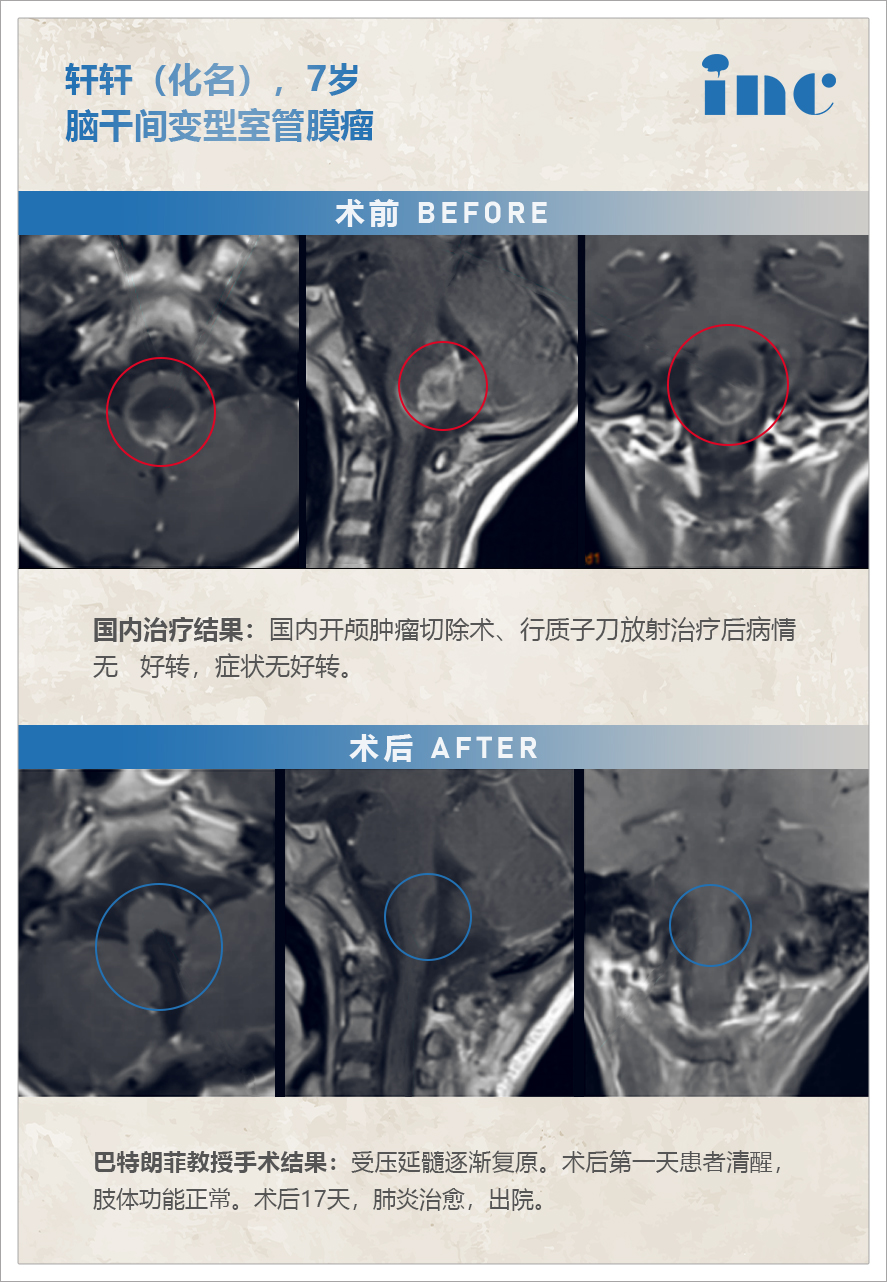

脑干间变型室管膜瘤手术、放疗失败,二次手术全切报告

简要病史:7岁男孩轩轩(化名),3年前出现步态不稳,恶心呕吐。于北京行头颅MR检查,发现脑干肿瘤。当时即在中国行开颅肿瘤切除术,术后症状无好转,术后开始行质子刀放射治疗。病情无明显好转,继续恶化,治疗后一年出现明显吞咽无力、容易呛咳。复查MR见肿瘤增大且明显压迫脑干。

体征:神志清楚,对答欠切题。左眼震颤,吞咽困难,咽反射明显减退。肢体肌力4级,感觉正常,腱反射正常。

临床诊断:

1.脑干间变型室管膜瘤WHO III级

2.脑干肿瘤术后,质子刀治疗后

手术医生:INC世界神经外科顾问团成员、德国INI国际神经学研究所Helmute Bertalanffy(巴特朗菲)教授及其INI手术团队

手术过程:术中患者俯卧位,枕下后正中入路,术中神经电生理监测下,脑干(延髓段)肿瘤肉眼下全切,历时约4小时,手术顺利。

术后情况:术后住儿童ICU 5天,术后第一天患者清醒,咽反射差,肢体功能正常。术后第一天拔除气管插管后,患者因声门水肿,再次插管,至术后第三再拔除气管插管,术后2周迁至普通病房,开始康复锻炼,术后22天出院,出院时神志、吞咽明显好转,肌力好转。

术前术后影像对比(室管膜瘤手术)

总之,室管膜瘤恶性程度较低,与周围组织黏连不明显,大部分肿瘤可以做到全切。而熟悉第四脑室周围的显微解剖对于选择正确的手术入路及减少术后并发症具有重要意义。

不感兴趣

看过了

取消

不感兴趣

看过了

取消

精彩评论

相关阅读

打赏

打赏

010-82736610

010-82736610

股票代码: 872612

股票代码: 872612

京公网安备 11010802020745号

京公网安备 11010802020745号