本报告依托科技情报大数据挖掘与服务系统平台 AMiner、新闻事件分析挖掘和搜索系统 NewsMiner,以及人工智能主流新闻网站及公众号,从 AI 学术会议、重大科研进展、人物动态、最新报告发布等角度,分析挖掘了每月人工智能领域所发生的、对领域技术发展产生重大推动作用的事件,旨在帮助 AI 领域研究人员和业内人士及时追踪最新科研动态、洞察前沿热点。

【本期导读】

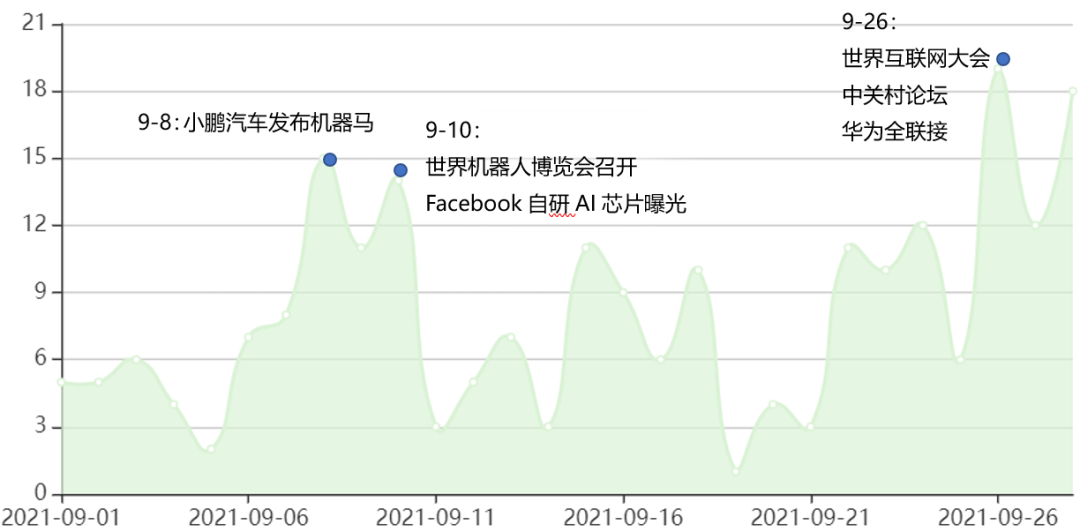

9 月份,人工智能领域共计发现 721 篇新闻、226 个事件,分别较上月上升 13.01% 和 6.6%。在传播热度上,本月出现三个关注高峰:其中,26 日热度最高,2021 年世界互联网大会与中关村论坛的召开及相关成果发布均受到业界学界的高度关注;此外,8 日 小鹏汽车发布“小白龙”机器马、10 日世界机器人博览会召开及 Facebook 自研 AI 芯片曝光也受到较多关注。

图 1 人工智能领域 2021 年 9 月新闻趋势

从受关注子领域来看,本月最受关注的是智能芯片,其次是智能机器人和机器学习,分别占比 47.01%,28.21% 和 12.82%,居于前三,具体分布情况如图 2 所示。会议方面

,

2021 年世界互联网大会乌镇峰会举办;世界机器人博览会期间发布多项研究成果;2021 中关村论坛“人工智能与多学科协同创新论坛”举办,智源“悟道”人工智能模型再次亮相等。研究报告方面

,

斯坦福大学 AI100 报告发布;华为发布《智能世界 2030》报告;清华大学人工智能研究院和智谱 AI 联合发布《2021 联邦学习全球研究与应用趋势报告》;智源研究院发布《超大规模智能模型产业发展报告》;世界机器人大会发布《中国机器人产业发展报告(2021)》;中信所、AITISA 与鹏城实验室联合发布《人工智能计算中心发展白皮书 2.0》;中国信通院发布《人工智能开源生态和知识产权报告》;《新一代人工智能伦理规范》发布等。AI 榜单方面,

2021 加拿大皇家学会新院士名单公布,港科大杨强等 4 位华人当选;2022 年科学突破奖与 2021 未来科技大奖、科学探索奖,以及北京市科学技术奖的获奖名单出炉;科睿唯安公布 2021 年度“引文桂冠奖”;谷歌 2021 年博士奖研金公布,机器学习方向获奖人数最多等。国内高校方面,

清华大学举办第二届全球计算机学科发展论坛;香港中文大学和上海人工智能实验室合作成立人工智能交叉学科研究所;吉林大学人工智能学科夺国际大奖;华中科大获得 2021 年全国大学生工程实践与创新能力大赛金奖等。AI 人物方面,

香港科技大学杨强教授当选加拿大皇家学会院士;深度学习大师 Geoffrey Hinton 获 2021 年的迪克森科学奖;张亚勤院士谈人工智能赋能绿色计算;张钹院士谈“自动驾驶”必须解决计算机视觉不安全性的问题等。AI 领域科研重要进展,

谷歌的 Quoc V. Le 团队研究人员发布拥有 1370 亿个参数的微调语言网络 FLAN,相比 GPT-3 少了 400 亿参数,性能更强;该团队还发布了名为 Primer 的模型架构;Facebook 正在开发新的机器学习芯片;中科院自动化所发布多模态大模型“紫东.太初”;浪潮人工智能研究院发布全球最大规模人工智能巨量模型“源 1.0”,模型参数量达 2457 亿;三星电子与哈佛大学共同开启人脑研究,拟用存储芯片“下载”人类大脑;天津大学封伟教授团队研发了一种基于 4D 打印的热驱动“无约束管状软体机器人”;小鹏汽车发布了“可骑乘智能机器马”;基于“悟道”大模型开发的手语播报数字人亮相在中关村论坛等。1. 2021 年世界互联网大会乌镇峰会举办

9 月 26 日至 28 日,2021 年世界互联网大会乌镇峰会在浙江省桐乡市乌镇举办,来自一些国家政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库、科研机构的 2000 多名代表,以线下和线上等形式,共同围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”主题展开交流。本次大会 20 个分论坛围绕 5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题,回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等方面的普遍关切。大会期间,有 15 项左右顶级互联网科技成果亮相;并发布《世界互联网发展报告 2021》和《中国互联网发展报告 2021》蓝皮书。

http://finance.people.com.cn/BIG5/n1/2021/0926/c1

004-32237474.html2. 2021 世界机器人博览会开幕

2021 世界机器人大会于 9 月 10 日至 13 日在北京举行。本届大会由北京市政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办,中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。大会得到 20 家国际机器人机构支持,300 余位国内外顶尖科学家、企业家代表参会。当时正在太空的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波也从太空发来祝福。110 余家企业和科研机构携 500 多款产品参展。参会专家表示,预计我国机器人产业全年增速将超过 30%。大会签约金额达 53 亿元,促技术成果落地转化。大会期间还发布了《中国机器人产业发展报告(2021)》、《机器人十大新兴前沿热点领域(2021-2022 年》等 5 项重要研究成果。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710565295985200145&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1710567129538861306&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1710864817083605246&wfr=spider&for=pc3. 2021 中关村论坛举办 “悟道”再亮相

9 月 24 日,由科技部战略规划司、高新技术司,北京市科委、中关村管委会,海淀区人民政府主办,北京智源人工智能研究院承办,2021 中关村论坛“人工智能与多学科协同创新论坛”在京举办。黄铁军、唐杰、鄂维南、刘铁岩等国际顶尖专家围绕“人工智能大模型时代学科交叉和可持续发展”的主题展开深入交流,备受关注的世界最大人工智能模型智源“悟道”再亮相。这一次,“悟道”带来一系列低门槛、高效率的技术发布,并以人工智能大模型黑科技,助力智能终端 AI 体验升级。此外,基于智源“悟道”大模型的冬奥手语播报数字人崭新亮相,将为听障人士提供全流程智能化的数字人手语生成服务。https://mp.weixin.qq.com/s/erenpJkMucQGLNEfBciGsg4. 人工智能创新应用高峰论坛召开

9 月 6 日,2021 中国国际数字经济博览会、人工智能创新应用高峰论坛在石家庄市召开。本次高峰论坛由工业和信息化部、河北省人民政府主办,中国电子信息产业发展研究院承办,河北省科学技术厅党组书记,厅长龙奋杰、中国电子信息产业发展研究院院长张立、欧洲科学院院士,美国电磁科学院院士,联合国科学院院士金双根等人员参与。

大会结合我国当前人工智能领域实际提出三项建议:一是在理念、技术、资金和运营模式等方面对人工智能进行深入探讨,需要结合技术发展趋势和现状,让智能惠及民众;二是建议政府、企业、学术界多方形成合力,建设人工智能开放平台,共享数据和资源,降低开放平台使用门槛;三是建立完善的校企合作模式,为人工智能产业提供高质量、高素质的优秀人才,满足行业发展所需。

https://www.163.com/dy/article/GJ9GJO3N0511DBKH.html1. 斯坦福大学 AI100 报告发布,提出 14 大 AI 机遇与挑战

9 月 16 日,来自计算机科学、公共政策、心理学、社会学和一些其他学科的专门评估 AI 领域状况的国际专家小组,在斯坦福 AI100 的网站上,以 Gathering Strength, Gathering Storms 为题,共同发表了人工智能百年研究 2021 年研究小组报告。这份新报告评估了 2016 年到 2021 年间 AI 方面的发展,重点回答了 14 个由 AI100 常务委员会制定的 AI 相关问题,问题主要涉及 AI 的重大进步、AI 面临的开放式挑战、 AI 主要风险和危险、AI 对社会的影响、公众对于 AI 认知和 AI 领域的未来。2. 华为发布《智能世界 2030》报告

9 月 22 日,华为发布《智能世界 2030》报告。主报告是一份跨学科、跨领域的未来探索报告,提出了八大探索展望,阐述 ICT 技术如何解决人类的发展面临的问题与挑战,为组织、个人带来哪些新机会;此外,还有四份洞察通信网络、计算、数字能源和智能汽车技术产业趋势的报告。并给出了 32 个指标的预测数据,对产业的未来发展空间进行了定量的预测。https://xw.qq.com/partner/vivoscreen/20210922A0DM1A/20210922A0DM1A00?isNews=13. 清华 AI 院发布《2021 联邦学习全球研究与应用趋势报告》

近日,清华大学人工智能研究院知识智能中心、清华—中国工程院知识智能联合研究中心和智谱AI 联合发布了《2021 联邦学习全球研究与应用趋势报告》,报告从科研论文、专利、书籍、行业应用、学者地图与画像、技术发展趋势等多个角度,全景展示和分析了联邦学习技术自从 2016 年被提出以来至 2020 年的重要进展,并展望了该技术的未来发展方向与前景。该报告指出联邦学习科研发展呈现出整体热度逐年上升态势;研究论文产出量以及专利申请受理量均以中美两国为领先主导;全球该领域学者也主要聚集在这两个国家;联邦学习高被引论文半数以上也来自中美两国,两国间的合作论文数量也是全球最多。https://static.aminer.cn/misc/pdf/FedL.pdfhttps://mp.weixin.qq.com/s/PjTJ-3HN2DRc7lcvPyY4GA4. 智源研究院发布《超大规模智能模型产业发展报告》

9 月 24 日,智源研究院发布《超大规模智能模型产业发展报告》。该报告介绍了大模型领域的技术发展情况和趋势,梳理目前已经出现的大模型产业落地模式及其特点,以及已经开展商业化的国际和国内的落地领域和应用场景,最后分析了应用存在的问题和解决案例,并提出下一步工作建议。5. 《中国机器人产业发展报告(2021)》发布

9 月 13 日第六届世界机器人大会闭幕当天,发布《中国机器人产业发展报告(2021)》。该报告预测,2021 年,全球机器人市场规模将达到 335.8 亿美元(约合人民币 2165 亿元)。工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为 43%、37%、20%。同期,中国机器人市场规模将达到 839 亿元,占全球市场的接近 40%。工业机器人、服务机器人、特种机器人的市场规模将分别占据中国机器人市场的 53%、36%、11%。该报告还指出,目前中国工业机器人的研发,将以突破机器人关键核心技术为首要目标。其所涉及的关键核心技术,不仅包括处于机器人产业上游的三大核心零部件,还包括产业链下游系统集成中操作系统与平台的搭建。

http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-09-15/doc-iktzscyx4389421.shtml?cref=cj6.《新一代人工智能伦理规范》发布

9 月 25 日,国家新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能伦理规范》,旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期,为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。该规范包括总则、特定活动伦理规范和组织实施等内容,提出了增进人类福祉、促进公平公正、保护隐私安全、确保可控可信、强化责任担当、提升伦理素养等 6 项基本伦理要求,以及人工智能管理、研发、供应、使用等特定活动的 18 项具体伦理要求。本规范自公布之日起施行。https://mp.weixin.qq.com/s/FnC9hIe2LDcwujSKnAKnSA7. 中信所 AITISA 鹏城实验室:《人工智能计算中心发展白皮书 2.0》

9 月 23 至 25 日,在华为全联接 2021 大会期间,中国科学技术信息研究所(简称“中信所”)、AITISA(新一代人工智能产业技术创新战略联盟)和鹏城实验室联合发布《人工智能计算中心发展白皮书 2.0--从人工智能计算中心走向人工智能算力网络》。该白皮书指出人工智能中心发展的新阶段是从人工智能计算中心走向人工智能算力网络。通过算力网络将各地的人工智能计算中心连接成网,动态实时感知算力资源状态,实现统筹分配和调度计算任务,构成区域内可感知、可分配、可调度的 AI 算力资源,以“一网络”实现算力汇聚、数据汇聚、生态汇聚。https://www.robot-china.com/news/202109/27/67512.html8. 中国信通院发布《人工智能开源生态和知识产权报告》

9 月 26 日,在“2021 首届数字化社会论坛”上,中国信息通信院知识产权中心发布了《人工智能开源生态和知识产权报告》。该报告指出,在人工智能领域,以百度飞桨深度学习框架和 Apollo 自动驾驶平台为代表的国内开源项目已经成长为全球顶级开源项目,已构建了完备的开源知识产权合规体系;“以百度飞桨等为代表国内企业构建的开源深度学习框架和平台已经达到世界先进水平”。据《报告》的调研数据显示,截止到 2021 年 8 月,国内深度学习发明专利申请量约 14.81 万件,百度公司在深度学习领域、自动驾驶领域的国内专利申请量持续保持领先。http://smart.it168.com/a2021/0927/6546/000006546930.shtml9. 普华永道发布《新科技对人才结构和能力的颠覆洞察》

普华永道 9 月 4 日在 2021 年服贸会上发布的《新科技对人才结构和能力的颠覆洞察》报告指出,人工智能等新科技的普及不可避免地改变着传统产业形态和就业方式,从业者需“升级”以应对挑战。报告预计,到 2037 年,人工智能及相关技术可以提供的净就业机会相当于中国现有就业岗位数的 12% 左右,从绝对数字来看,净增加就业岗位为 9300 万左右。同时,人工智能无法轻易取代涉及高水平“人际交往技能”的服务性岗位。这提示,对于城市而言,“升级从业者技能”是构建其核心竞争力的关键;而对从业者而言,则需正视人工智能风险,更新技能并提升个人竞争力。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709973724881962693&wfr=spider&for=pc10. 《CF40 中国智能金融发展报告 2020》正式发布

9 月 1 日,《CF40 中国智能金融发展报告 2020》在广州市正式发布。该报告为中国金融四十人论坛(CF40)重点课题项目“中国智能金融发展报告”2020 年的研究成果,由 CF40 资深研究员、证监会原主席肖钢牵头,课题组成员由来自科技主管部门、金融监管部门及 20 余家知名金融机构、高校智库、科技公司的研究骨干组成。该报告共分为六个部分和两个附录,就智能金融发展的新趋势、智能金融应用场景、智能金融发展指数、智能金融与各个行业的融合应用、智能金融监管等问题展开分析讨论,并提出政策建议。其中,由 CF40 学术顾问、国家统计局原副局长许宪春领衔编制的“中国智能金融发展指数”首次发布。该指数研究指出,地区智能金融发展水平与地区经济发展水平整体呈现正相关,经济发展水平越好的地区往往拥有智能金融发展需要的产业基础、科技水平和人才储备,以及较高的消费者金融素养和新兴金融服务模式接受度,这为智能金融发展奠定了较为扎实的基础。1. 2021 加拿大皇家学会新院士名单发布 4 位华人入选

当地时间 9 月 7 日,加拿大皇家学会(RSC)及其成员选出了今年的 89 位新院士。此次入选 RSC 代表了艺术、社会科学和科学领域所获得的最高荣誉。共有4位华人科学家入选,领域涵盖计算机科学、医学和环境学。与去年相比,华人入选的数量有所下降。著名计算机科学家、首位 AAAI 华人院士,香港科技大学教授杨强成功入选。杨强是迁移学习、联邦学习、自动规划和案例推理等人工智能领域的世界领导者和先驱。其他三位当选华人分别是:加拿大阿尔伯塔大学检验医学和病理学系教授 LI, Xing-Fang、不列颠哥伦比亚大学计算机科学系教授 Raymond Ng 、加拿大环境与气候变化高级研究科学家张学斌。https://mp.weixin.qq.com/s/g0c-jXMuTeyU89ytLUG7gA2. 2022 年科学突破奖揭晓

9 月 9 日,2022 年科学突破奖获奖名单在美国旧金山公布。科学突破奖素有“科学界的诺贝尔奖”之称。生命科学奖、物理学奖、数学奖分别授予 5 个项目共 9 位科学家。每个项目奖金金额为 300 万美元。新冠 mRNA 疫苗技术奠基者 Katalin Karikó 与 Drew Weissman、二代测序技术开发者 Shankar Balasubramanian、David Klenerman 和 Pascal Mayer ,以及研发了淀粉样蛋白疾病药物氯苯唑酸(Tafamidis)的 Jeffery W. Kelly 获得生命科学奖。日本东京大学的香取秀俊(HidetoshiKatori)和美国国家标准与技术研究所的华人科学家叶军凭量子精密测量获得基础物理学奖。日本京都大学的数学家望月拓郎(Takuro Mochizuki)因在代数簇上的平直联络丛理论(包含不规则奇点的情况)方面做出杰出工作,帮助我们对该领域的理解取得突破获得数学奖。https://mp.weixin.qq.com/s/LPcK_ND5l5dFfMqPm1SE9A3. 未来科技大奖获奖名单公布

9 月 12 日,未来科学大奖公布 2021 年获奖名单。“生命科学奖”授予香港大学教授袁国勇、裴伟士,表彰他们发现了冠状病毒(SARS-CoV-1)为导致 2003 年全球重症急性呼吸综合征(SARS)病原,以及由动物到人的传染链,为人类应对 MERS 和 COVID-19 冠状病毒引起的传染病产生了重大影响。“物质科学奖”授予上海交通大学、中国科学院物理研究所张杰,表彰他通过调控激光与物质相互作用产生精确可控的超短脉冲快电子束,并将其应用于实现超高时空分辨高能电子衍射成像和激光核聚变的快点火研究。“数学与计算机科学奖”授予台湾交通大学施敏,表彰他对金属与半导体间载流子互传的理论认知做出的贡献,促成了过去 50 年中按“摩尔定律”速率建造的各代集成电路中如何形成欧姆和肖特基接触的关键技术。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710766989297800004&wfr=spider&for=pc4. 2021 年“科学探索奖”名单揭晓

9 月 13 日,第三届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓。50 位青年科学家“榜上有名”,其中包括 8 位女性科学家。科学探索奖共分为 10 个板块,其中包括数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、信息电子、能源环保、先进制造、交通建筑和前沿交叉。与过往两届相比,今年获奖科学家性别分布变化明显,女性获奖人 8 位,创三年之最,且年轻化趋势明显,35 岁及以下获奖人 7 位,其中最年轻获奖者仅 32 岁。5. 北京市科学技术奖获奖名单公布

9 月 25 日,2020 年度北京市科学技术奖在 2021 中关村论坛揭晓,14 位科学家、150 项成果获奖。其中,邵峰荣获突出贡献中关村奖;翟荟、赵永生、刘光慧、彭同华、潘湘斌、杨洋、印奇 7 人荣获杰出青年中关村奖;安德里亚·卡罗·费拉里、杰·姆·德·柯艾、马修·艾利克斯、罗伯特·维默尔—施魏因格鲁伯、安东尼、埃尔纳加·穆罕默德·海瑟姆6人荣获国际合作中关村奖。另外,有 35 项成果荣获自然科学奖,11 项成果荣获技术发明奖,104 项成果荣获科学技术进步奖。人工智能领域成果包括:北京百度网讯科技有限公司王海峰等研发的“神经网络机器翻译核心技术及产业化”项目荣获科学技术进步奖一等奖;推想医疗科技股份有限公司陈宽等的“基于深度学习技术的肺癌/肺炎早诊早治的创新体系建设及推广应用”项目荣获科学技术进步奖二等奖;中国科学院声学所杨军等的“远场声学信息人机交互关键技术及其应用”项目荣获科学技术进步奖二等奖;中国科学院计算技术研究所曹娟等的“开放环境下数字伪造内容检测关键技术与服务平台建设”项目荣获科学技术进步奖一等奖。6. 科睿唯安公布 2021 年度“引文桂冠奖”

9 月 22 日,信息服务提供商科睿唯安公布了 2021 年度“引文桂冠奖”名单,来自六个国家的 16 名世界顶尖研究人员获此殊荣。其中,Jean-Pierre Changeux(法)、平野俊夫(日)、岸本忠三(日)、KarlM. Johnson(美)、李鎬汪(韩)获得生理学或医学领域奖项。Alexei Y. Kitaev(美)、Mark E. J. Newman(美)、Giorgio Parisi(意)获得物理学领域奖项。Barry Halliwell(新)、William L. Jorgensen(美)、泽本光男(日)获得化学领域奖项。David B. Audretsch(美)、David J. Teece(美)、Joel Mokyr(美)、Carmen M. Reinhart(美)&Kenneth s . Rogoff(美)获得经济学领域奖项。7. 谷歌 2021 博士奖研金名单公布,多位华人博士生上榜

9 月 24 日,谷歌宣布了 2021 年博士奖研金( Google Ph.D Fellowship)的入选者,多位华人博士生获奖。今年共 75 人获奖,分为 13 个方向:算法及优化和市场(7 位)、健康(3 位)、机器学习(17 位)、移动计算(2 位)、隐私和安全(4 位)、量子计算(4 位)、系统与网络(6 位)、计算神经和认知科学(2 位)、人机交互(6 位)、机器感知及语音技术以及计算机视觉(12 位)、自然语言处理(6 位)、编程技术与软件工程(2 位)、结构化数据和数据库管理(4 位)。https://www.163.com/dy/article/GKTFGB5L0511DPVD.html

1. 清华大学举办第二届全球计算机学科发展论坛

9 月 17 日,第二届全球计算机学科发展论坛通过线上线下相结合的方式在清华大学举办,主题为“计算机学科的使命与责任”。全国政协第十二届委员会副主席、清华大学计算机学科顾问委员会主席陈元,清华大学副校长、教务长杨斌通过视频向论坛致辞,图灵奖获得者、清华大学交叉信息研究院院长姚期智出席论坛并致辞。来自美国麻省理工学院、英国帝国理工学院、新加坡国立大学、日本庆应大学等 11 所海外知名大学和北京大学、浙江大学、华中科技大学、电子科技大学等 21 所国内一流高校的计算机系主任(院长)参加论坛,共同探讨计算机学科的未来发展方向、计算机学科人才培养的挑战与机遇、计算机学科在大学发展战略中的作用和定位、如何培养计算机学科学生创造力和新技能等话题。https://mp.weixin.qq.com/s/OHiIxoOudC8SOCL6iYAGJA2. 香港中文大学:人工智能交叉学科研究所成立

9 月 27 日,上海人工智能实验室和香港中文大学合作成立香港中文大学人工智能交叉学科研究所。研究所将在未来推进人工智能交叉学科的研究,加深和拓宽双方与国内外研究机构及工业界的合作,吸引凝聚最具潜力的顶尖研究人才,培养新一代人工智能人才。同时研究所的成立,也标志着上海人工智能实验室正式启动“粤港澳大湾区基地”建设。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712113941482494139&wfr=spider&for=pc3. 吉林大学:人工智能学科夺国际大奖

近日,由世界自动化联合会主办的 IFAC E-COSM 智能网联汽车节能 Benchmark 国际挑战赛在日本东京落下帷幕。由吉林大学人工智能学院、通信工程学院、汽车工程学院师生组成的学科交叉团队,发挥“AI+控制+汽车”的学科交叉优势,获得 IFAC E-COSM 智能网联汽车节能 Benchmark 国际挑战赛冠军。团队提出了 AI 驱动的网联混合动力汽车分层式滚动时域优化节能控制方案,由吉大学科交叉融合创新培育项目资助。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710399807332670865&wfr=spider&for=pc4. 华中科大获得 2021 年全国大学生工程实践与创新能力大赛金奖

智能网联汽车设计赛项是中国大学生工程实践与创新能力大赛框架下的一项重要赛事。大赛集合了 89 所高校的 315 支队伍参加了初赛。华中科技大学参赛团队获得金奖。团队由电子信息与通信学院魏雨飞,人工智能与自动化学院龚文治、任子傲组成;指导老师是人工智能与自动化学院肖力、王卓。

http://news.sina.com.cn/c/2021-09-09/doc-iktzqtyt4955192.shtml1. 香港科技大学杨强教授当选加拿大皇家学会院士

著名计算机科学家、首位 AAAI 华人院士,香港科技大学教授杨强成功入选加拿大皇家学会(RSC)院士。杨强是迁移学习、联邦学习、自动规划和案例推理等人工智能领域的世界领导者和先驱。他的研究成果使人工智能和数据分析方法在保护隐私和安全的同时,对小型和分散的数据有效,并对行业和社会产生了重大影响。他还为专业的人工智能和数据科学协会做出了贡献。杨强还是国际电子电气工程师协会(IEEE)、国际模式识别协会(IAPR)和美国科学促进会(AAAS)的院士,以及美国计算机学会(ACM)杰出科学家。

详情链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/g0c-jXMuTeyU89ytLUG7gA

2. 深度学习大师 Hinton 获 2021 迪克森科学奖

多伦多大学的计算机科学系荣誉退休教授、Google 的副总裁兼工程研究员,以及 Vector Institute 的首席科学顾问 Geoffrey Hinton 获得了 2021 年的迪克森科学奖(The Dickson Prize in Science)。此奖项设立于 1969 年,旨在奖励那些为美国科学进步做出重大贡献的学者。Geoffrey Hinton 最早使用反向传播学习单词嵌入,对神经网络研究的贡献颇多。在过去四年里,他的贡献支撑了人工智能领域的进步,例如语音识别、机器翻译以及计算机视觉等的飞速发展。

详情链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/TAQF2IJ5lkYrg94ddeLqZg

3. 图灵奖得主 Barbara Liskov 认为编程仍然很重要

近日,英国科技网站 TheRegister 对麻省理工学院教授 Barbara Liskov 进行了采访。本次采访中,Barbara 总结回顾了其在 70年 代创建 CLU 编程语言早期工作,指出现代编程语言的缺乏基础,无法支撑起整个现代应用软件行业,并发表了一些关于 CLU 编程语言的最新见解,同时她还说:“一门语言一旦运行,它就开始衍生遗留问题,致使你必须继续支持所有已经编写的代码。"这也就解释了为什么编程仍然很重要。

详情链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/xGVg1VZ9NzxPFGnTLyp38Q

4. LSTM 之父 Schmidhuber 将加入 KAUST,担任 AI 计划负责人

KAUST 官方宣布:Jürgen Schmidhuber 将于 2021 年 10 月 1 日加入。Schmidhuber 教授将与一些对 AI 有研究兴趣的现任 KAUST 教职员工合作,并将规划 AI Initiative 的研究重点,同时招募新教职员工、制定教学计划和创业活动,以及与沙特阿拉伯境内和全球重要的公共和私营机构合作。

5. 张亚勤院士谈人工智能赋能绿色计算

9 月 26 日举行的 2021 年世界互联网大会乌镇峰会企业家分论坛中,清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士发表了“人工智能赋能绿色计算”主题演讲,从绿色计算方面探讨人工智能所面临的机遇与挑战。他认为,基于 AI+ IoT 的“感知-决策-优化”可以循环迭代,助力碳中和,并且, AIoT 赋能绿色计算应重点关注三个方向:能源融合、ICT 产业、新兴绿色产业。

https://www.takefoto.cn/viewnews-2613564.html

6. 张钹院士谈“自动驾驶”必须解决计算机视觉不安全性的问题

9 月 11 日,2021 世界机器人大会“领航峰会”上,中国科学院院士、清华大学人工智能研究院院长张钹发表演讲时谈到,机器人产业目前的困境在于安全性和应用场景。以自动驾驶为例,自动驾驶最重要的就是感知部分,人工智能基本上可以做到用摄像机识别周围的行人车辆。但人工智能现有的方法只能处理结构化环境下的问题,第三代人工智能就是要解决非结构环境下的感知问题。“自动驾驶从 L3、L4 走到 L5,我们必须要解决计算机视觉不安全性的问题。”https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710608211101171877&wfr=spider&for=pc7. 港中文助理教授周博磊宣布加入 UCLA

9 月 9 日,香港中文大学信息工程系助理教授周博磊在社交媒体平台宣布将于明年加入 UCLA。周博磊 2010 年本科毕业于上海交通大学,硕士期间就读于香港中文大学,导师为汤晓鸥。2018 年,周博磊从麻省理工学院获得计算机科学博士学位,导师为 AntonioTorralba。同年,周博磊加入香港中文大学担任助理教授职位。他研究方向为机器感知和智能决策,重点是通过学习可解释、结构化的表征,使机器能够在复杂的环境中感知、推理和行动。在人工智能顶级会议和期刊发表了 50 余篇学术论文,论文总引用数超过万次。

https://mp.weixin.qq.com/s/O1iDIDD2nH7d_K_fNkr4Rg