从鞠躬图到患者与服务对象至上 揭秘浙二改善医疗服务的基因与传承| 浙大二院系列报道·服务篇

一位穿长衫的孩童,一位戴礼帽的老人,相对而立,互相鞠躬致意。

这位外国老人叫梅滕更,时任广济医院(浙江大学医学院附属第二医院前身)院长。他查房时,一位小患者彬彬有礼地向他鞠躬,深谙中国礼数的梅滕更鞠躬回礼。于是,一张堪称中国医学人文典范的黑白照片就此问世。

2014年,时值建院145周年的浙江大学医学院附属第二医院(下称浙大二院),在门诊楼前竖起两尊雕像,还原当时的场景。给雕像揭幕时,该院院长王建安说:“浙大二院的核心价值观是‘患者与服务对象至上’,和梅滕更院长当时的建院理念一脉相承。我们将把浙大二院关爱患者、尊重患者的精神永远继承下去,发扬光大。”

这就像一句誓言,指引着浙二人的服务方向。

改变理念——把车位让出来 把床位“掏”出来

2009年,王建安就任浙大二院第14任院长。如何把“以患者与服务对象至上”的理念深入医院每位员工的内心?他选择从两块“硬骨头”切入。

一个是停车问题。置身杭州繁华闹市的浙大二院面积不大,仅有300个车位,而当时医院员工登记的私家车就已超过1000辆。患者停车成了“老大难”。

一个是床位问题。与很多医院一样,浙大二院的床位当时都被各个外科医生“捂”在自己的手里。这显然不利于医院统一管理。

王建安提出,把院内所有车位腾出来让给患者,把所有床位统一起来集中调配。

规定出台,引起轩然大波。

他和其他院级管理者率先垂范,把自己的车停到院外。为了让大家内心接受这种“不方便”,王建安甚至组织员工观看老电影《沂蒙山六姐妹》,事后动情地劝说:“当年,老百姓把自家门板都拆下来支援革命,难道我们的一个车位、口袋里的几个床位也拿不出来?”

只靠行政力量和精神感召显然不够,毕竟停车是刚需。于是,王建安在医院周边租了数百个车位让一线员工停放。

没过多久,车位腾出来了,床位也“掏”出来了,最终受益的还是患者。时间跳转至2017年7月,王建安去普陀山区义诊,一路颠簸10多个小时才到海岛,随后开始为患者看病。当天深夜他看完最后一个患者站起来时,一下子晕倒了。

“当患者把生命交到你手中的时候,这是莫大的信任。一个医生,只有从内心里尊重患者,把他们当成自己的家人看待,才能对患者有百般的细心、耐心、爱心和责任心。”说话办事风风火火的王建安,生长着一颗柔软的内心。

党政办常务副主任方序告诉健康界,王建安院长、陈正英书记都有弯腰捡纸头的习惯,带头给医患一个整洁“清爽”的环境。

为了让医护人员更深刻理解“患者与服务对象至上”的理念,浙大二院多次派员工到国外和我国台湾地区学习,开阔眼界的他们,回到岗位更能贯彻执行并创新医疗服务。

重构流程——“互联网+”赋能 让患者“最多跑一次”

2018年10月12日,国家卫生健康委在浙江召开“互联网+医疗健康”发展与便民惠民服务新闻发布会。浙大二院党委书记陈正英受邀介绍医院十余年来在“互联网+医疗”领域的开拓探路与创新引领,以及互联网医院的特色。

从2007年率先成立可视远程医学中心,到2010年成立“浙大二院-美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)医学中心联合诊断学术中心”,再到2011年被授牌“卫生部病理远程会诊区域中心”,2015年成立“美国华人医师网络医院南方中心”,2016年成立国际网络医学中心、打造全国首个实现全数据互联互通的网络医疗体系,2017年浙大二院互联网医院“浙二好医生”上线……

十余年“互联网+医疗”的探索,浙大二院率先创建国际四级远程远程会诊平台,远涉西藏、新疆、贵州、三沙等地,成为国内规模最大的国际远程联合诊断中心之一。而且,其服务模式独具特色:首创门诊化、常态化、大众化的远程会诊;开拓病理科联体模式;建立社区双向转诊分级诊疗预约服务;携手克拉玛依市中心医院共建全国首家e-ICU,开创eICU托管;以云服务为理念,打造全国首个实现全数据互联互通的医疗网络体系,突出特点为实时、全信息、标准化、全方位与全球化,国内国际、上下级医院一点通。

环顾全院,一站式智慧医疗体系、一站式便民惠民中心、一站式院前管理系统、一站式日间手术模式、一站式多学科诊疗单元,多条服务线实现让“信息跑”或“机器跑”代替患者跑。“患者与服务对象至上”的理念装入越来越多的行动内容。

“纵观浙大二院‘互联网+医疗健康’发展这十余年,每一次振奋人心的开拓、开创与引领,打破的是时空界限,温暖的是人心,都在诠释医疗的真谛和服务的内涵。”王建安总结。

“互联网+医疗健康”的深入应用,不仅让医院发展突破了围墙,更减少了患者往返医院的次数,提升了患者就医的获得感。

浙大二院之所以能在浙江省“最多跑一次”行动中表现优异,一方面得益于其在“互联网+医疗健康”方面的积极探索,另一方面也与医院优化管理、重塑流程密不可分,门诊综合服务中心和床位协调中心可谓其中典型。

门诊综合服务中心将原先分散在门诊一楼的医保窗口、门诊窗口、分诊咨询窗口和财务窗口“打通”,实现“一窗受理,集成服务”,并排的8个服务窗口同步开放。同时建立“全能岗”,就是说一名工作人员全面受理10多项门诊业务,包括咨询、发票打印、建档、收费、医保审核、咨询、来访接待、医学证明审核盖章、一级信息修正、麻醉病历办理、资料复印、失物招领等。这无疑加重了工作人员工作的繁琐程度,但对于患者而言,他们可在任一窗口办理所需业务,由于少跑路,节约不少时间和精力。

健康界获悉,现在该院已培养26名全能岗工作人员。

再看床位协调中心,可以实现住院床位一键预约。换句话说,从医生手里拿到住院通知单的患者,无需像过往那样再到窗口办理住院申请,而是申请信息自动抵达两个院区的床位协调中心,由工作人员作出安排并通知患者。特别值得一提的是,旨在方便需要再次住院化疗的患者,医生在给患者办理本次出院手续的同时,根据疗程预约下次的住院床位,收到信息的床位协调中心按照该患者的化疗日期进行安排,患者无需再到门诊挂号开住院单。

描绘愿景——铸造患者希望和重生的灯塔

在浙大二院,急诊救治高效一体,率先成立胸痛、卒中及创伤中心,急性心梗患者90分钟内打通闭塞血管率达93.6%,急性脑梗塞患者平均在45.7分钟内得到溶栓治疗;设立集放射检查、临床检验、创伤处理、手术治疗等所有急救措施为一体的一站式创伤复苏单元,构建立体式急危重症快速转运通道及最大的空中急救联盟,成为一体化急诊创伤救治“全国标杆”,圆满完成省内各类重特大伤亡事故救治任务……

面对俯首即是的改善医疗服务行动,很多人发问,浙大二院到底有多重视患者服务?

一件小事可以照出答案。

有一次,分院区一位心电图医生因前车车祸堵车导致上班迟到,导致患者等候不短的时间。得知消息后,虽然当天是周六,王建安还是立即给分院院长打电话,要求“马上当场沟通,必须处理”。在他看来,该医生完全可以下车再乘坐出租车到医院。

王建安丝毫不觉得这是“小事”,因为“它与我们践行的价值观相违背”,任何医务人员触碰这个底线,他就要“查个清楚,到底为什么要违背医院的价值观?”

按传统,医院官网的院长寄语,大多介绍医院有多强、追求哪些振奋人心的梦想,而王建安的417个字的寄语中,“患者”一词出现10次,全文都在表达“以患者与服务对象至上”。

“我期待有一天,患者们能这样描述浙大二院——‘是希望和重生的灯塔’,即使这条道路充满艰辛和挑战,我们的信条和承诺始终围绕‘患者与服务对象至上’,我们依然不懈努力,坚持每日提供优质、细致的医疗服务,相信终有一天能达到成功的彼岸,犹如灯塔般照耀每一位患者,成为他们值得信赖和安心的目的地医院。”这是浙大二院院长寄语里的一段话。

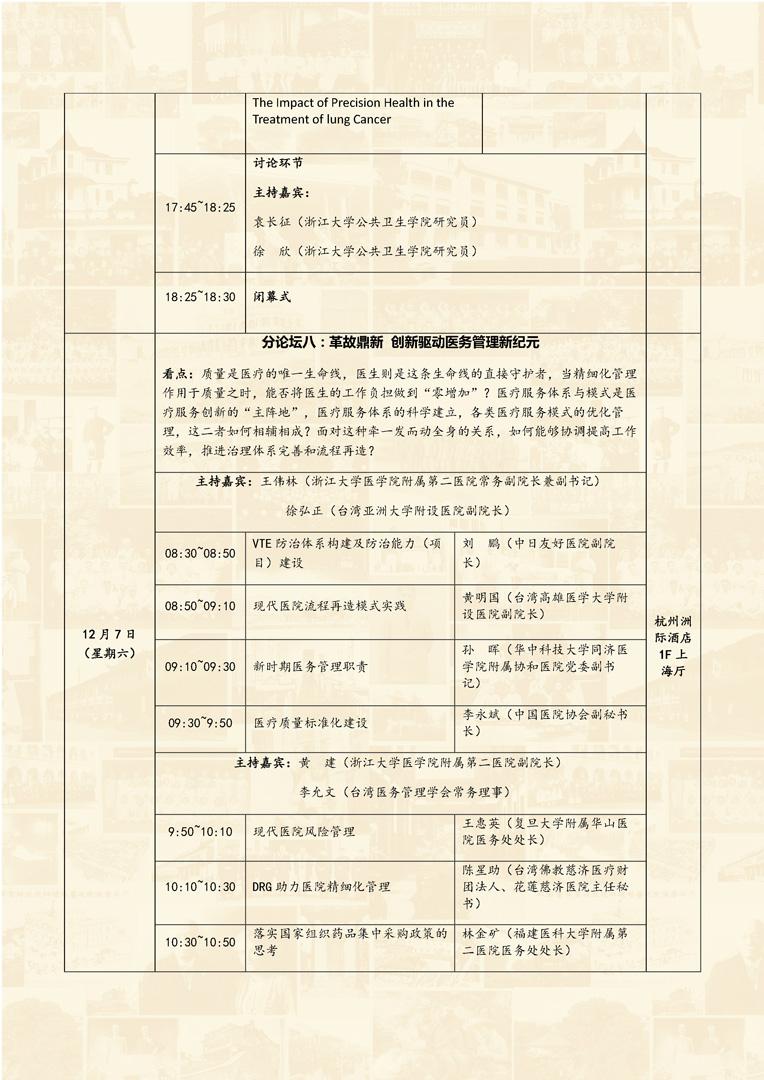

附:第八届海量两岸医院院长论坛暨浙江大学医学院附属第二医院150周年系列学术活动日程

不感兴趣

看过了

取消

人点赞

人收藏

打赏

不感兴趣

看过了

取消

您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!

开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!

打赏作者

认可我就打赏我~

1元 5元 10元 20元 50元 其它

打赏作者

认可我就打赏我~

扫描二维码

立即打赏给Ta吧!

温馨提示:仅支持微信支付!

已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您