出手不凡 施一公办的件件是“大事”

健康界杨瑞静(整理)

4月16日,施一公当选为西湖大学首任校长。就在三个月以前,施一公辞去清华大学副校长职务,全力以赴筹办西湖大学。他在16日的竞聘演讲中说,“人生为一件大事而来,西湖大学就是我生命中的这件大事。”

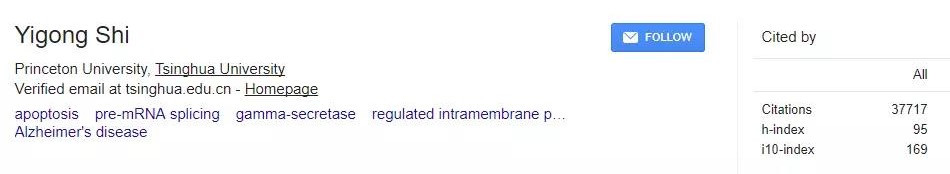

纵观施一公履历,他办了许多“大事”。自回国以来,施一公经历了在《科学》杂志发表社论、落选院士、挂职北京市卫计委、出任清华副校长、竞选西湖大学校长等一系列事件。挂帅西湖大学首任校长无疑是为施一公的履历又增添了炫丽的一笔。

“千人计划”倡导者

2008年,作为普林斯顿大学生物系建系以来最年轻的终身教授,41岁的施一公拒绝了1000万美元的科研经费资助,全职回到中国,担任清华大学生命科学学院院长。

对于自己回来的目的,施一公曾说道,“如果只是做学问,我肯定不会回来。我回来,就是要改变大环境。”

果然,施一公一回国,就推动改变了“人才环境”。2008年5月4日,他参加了在中南海召开的关于创新创业人才问题研讨会。会后,施一公与北京大学教授饶毅、陈十一向中组部提交了一个关于引进高水平人才、实施新时期人才布局的建议。随后,中国正式开始实施迄今为止最高级别的大规模人才引进计划--“千人计划”。

施一公是以“千人计划”第一批入选者身份被引进回来的,同时他也是这项计划的倡议者。

十年科研重任

作为国家首批“千人计划”的一员,施一公身负重任。在他的多重身份中,科学家身份被放在首位。他曾说,“我的身份是科学家和教师,科研和教学是第一位的。所以无论多忙,我都至少拿出50%的时间做科研。”正是由于在科研上的巨大精力投入,才有今天他在科研领域中取得的成绩。

2014年,他揭示老年痴呆致病蛋白结构,获得爱明诺夫奖;2015年,他解析出剪接体的三维结构,堪称诺奖级发现;2017年,在“解析真核信使RNA剪接体这一关键复合物的结构,揭示活性部位及分子层面机理”方面做出重大贡献,荣获2017第二届未来科学大奖“生命科学奖”。

回国至今,施一公已经累计以清华大学为第一单位发表顶级论文近60篇。顶尖论文数量超过了很多名校多年的总和。

在施一公看来,没有论文,就不会有科学技术。施一公很清楚发表论文的重要性,同时又为中国的“论文环境”感到担忧。

在全国政协十三届一次会议上,施一公直言不讳,“中国‘垃圾文章’太多,纯粹为了发文而发文。论文和科技实力是两回事,大家千万要分开。”

施一公的这一言论引起了很多人关注。早在2010年,他同样因一番直率言论而备受关注。

痛批科研弊端

2010年9月3日,《科学》杂志发表了由施一公与饶毅联合署名的社论《中国的科研文化》。文章痛陈中国科研文化的弊端:与个别官员和少数强势的科学家搞好关系才是最重要的,因为他们主宰了经费申请指南制定的全过程。在中国,为了获得重大项目,一个公开的秘密就是:做好的研究还不如与官员和他们赏识的专家拉关系重要。

文章被各大媒体转载,网上民调显示:95%以上的网民都认为科技体制亟待改革。然而一个月后,风向突变,科技部发表回应称,文章“与事实不符”。

时隔许久,施一公在接受采访时表示,“任何一个科研体制,一定是在过去某个阶段是合理的,只是随着时代变化,它的某些方面不能适应今天的发展了。做事情,需要水到渠成。渠不成,水就到不了。”

施一公相信总有水到渠成的那一刻,并不断努力推动一些制度的改变。

打造清华“协和”

施一公曾在清华大学医学院领导过一次创新和改革。

2007年,施一公担任清华大学生命科学学院院长和医学院常务副院长。他怀揣的梦想是开创先进的医学教育模式,打造清华的“协和”,为未来100年的中国医学打下新的人才基础。

通过走访哈佛医学院和约翰·霍普金斯大学医学院,施一公发现,临床医学正越来越多地被现代生命科学和医学基础研究所推动。为让现代生命科学改造现行的医学教育,他提出了“3+2+3”的“医师科学家”培养计划,意在让学生在清华完成3年基础医学课程后,前往国外高校进修2年,学习如何连接临床医学与现代生物学。

与施一公极力推动创新如影相随的,是他的强势作风。从他任清华大学副校长时推动人事改革就能看出来。

人事改革,指的是施一公在生命科学学院和医学院推进的准聘长聘制度。这次人事改革,大幅度提升了清华生命科学的实力和水平。此后,清华启动了全校范围的人事制度改动和长聘教授制度,并被部分高校效仿。

西湖大学 全力以赴的大事

施一公最想办的大事,最想改变的就是教育环境。

2015年施一公联合提交了《关于试点创建新型民办研究型大学的建议》并获得国家支持。此后,西湖高等研究院成立,西湖大学获批成立。

西湖大学效果图。西湖大学供图

施一公毫不掩饰自己的办学野心。他多次表示,西湖大学的目标是五年后比肩清华、北大等知名学府,十五年后,比肩世界一流大学。施一公要全力以赴筹办西湖大学。

在这种情况下,如果继续担任清华大学副校长,施一公认为,既是对母校的不负责任,也不利于他为西湖大学的教职团队做出榜样。“脚踏两只船”不符合他一贯的做事风格。

施一公从清华辞职转而全身投入西湖大学的运作。有分析人士认为,对施一公离开体制不必过度解读,这是人才的正常流动。对于施一公而言,体制内也许未必是大展手脚,施展抱负的最好平台。

西湖大学的未来,我们拭目以待。